Fakten:

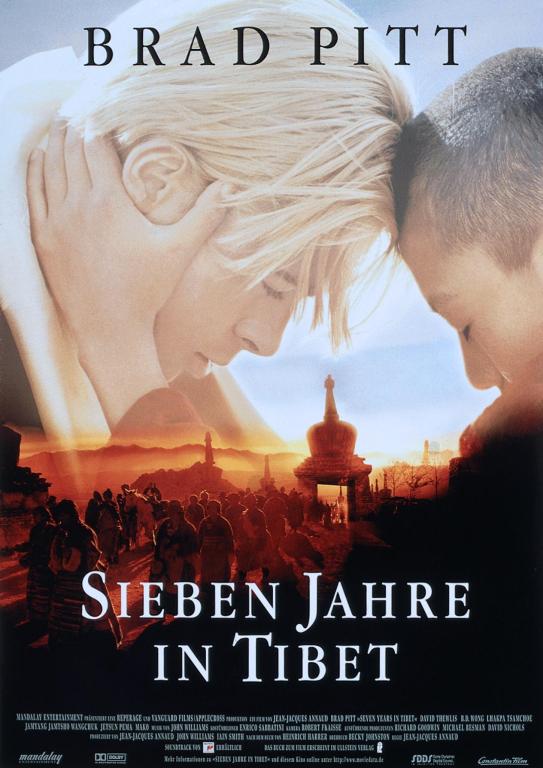

Sieben Jahre in Tibet (Seven Years in Tibet)

USA. 1997. Regie: Jean-Jacques Annaud. Buch: Becky Johnston, Heinrich Harrer (Vorlage). Mit: Brad Pitt, David Teewlis, B.D. Wong, Danny Dezongpa, Ingeborga Dapkünaite, Jamyang Jamtsho, Sonam Wangchak, Dorjee Tsering, Lhakpa Tsamchoe. Länge: 129 Minuten. FSK: freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Sieben Jahre in Tibet (Seven Years in Tibet)

USA. 1997. Regie: Jean-Jacques Annaud. Buch: Becky Johnston, Heinrich Harrer (Vorlage). Mit: Brad Pitt, David Teewlis, B.D. Wong, Danny Dezongpa, Ingeborga Dapkünaite, Jamyang Jamtsho, Sonam Wangchak, Dorjee Tsering, Lhakpa Tsamchoe. Länge: 129 Minuten. FSK: freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Story:

Die wahre Geschichte des Bergsteigers Heinrich Harrer, der während des zweiten Weltkriegs bei einer Expedition durch den Himalaya interniert wird und daraufhin nach Tibet flieht.

Meinung:

Die Kontroversen um die gegenwärtige Zugehörigkeit Tibets reißen nicht ab: Während sich Demonstranten, darunter auch ehemalige Mönche, die sich öffentlich mit Öl übergießen und anzünden, für eine generalisierte Autonomie Tibets einsetzen und eine vollständige Abnabelung von der Volksrepublik China anstreben, findet sich auf politischen Ebene kein internationaler Staat, der sich wirklich für die „Befreiung“ Tibets einsetzt. Seit jeher wird der China-Tibet-Konflikt mal mehr, mal wenig er offensiv ausgetragen, Protestläufe bleiben verhalten oder ufern schlagartig in blanke Gewalt aus. Wie angespannt das dortige Verhältnis wirklich ist, hat auch der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud („Der Name der Rose“) 1997 bei seiner Arbeit an „Sieben Jahre in Tibet“ mehrfach erfahren müssen. Nachdem die Dreharbeiten kurzerhand von Indien in die argentinischen Anden verlegt worden sind, verlautete das Ende vom Lied für Annaud, Brad Pitt und Jamyang Jamtsho Wangchuk folgendes: Ein lebenslanges Einreiseverbot in die Volksrepublik China.

Die Kontroversen um die gegenwärtige Zugehörigkeit Tibets reißen nicht ab: Während sich Demonstranten, darunter auch ehemalige Mönche, die sich öffentlich mit Öl übergießen und anzünden, für eine generalisierte Autonomie Tibets einsetzen und eine vollständige Abnabelung von der Volksrepublik China anstreben, findet sich auf politischen Ebene kein internationaler Staat, der sich wirklich für die „Befreiung“ Tibets einsetzt. Seit jeher wird der China-Tibet-Konflikt mal mehr, mal wenig er offensiv ausgetragen, Protestläufe bleiben verhalten oder ufern schlagartig in blanke Gewalt aus. Wie angespannt das dortige Verhältnis wirklich ist, hat auch der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud („Der Name der Rose“) 1997 bei seiner Arbeit an „Sieben Jahre in Tibet“ mehrfach erfahren müssen. Nachdem die Dreharbeiten kurzerhand von Indien in die argentinischen Anden verlegt worden sind, verlautete das Ende vom Lied für Annaud, Brad Pitt und Jamyang Jamtsho Wangchuk folgendes: Ein lebenslanges Einreiseverbot in die Volksrepublik China.

|

| Brad Pitt erklärt die Welt. Heute geht's um Blondierungs-Tipps |

|

| "Ihr im Westen hab gutes Anti-Schuppen-Shampoo." |

Interessant ist, wie „Sieben Jahre in Tibet“ trotz seiner entschleunigten, meditativen Narration nie durchhängt, sondern seine Charaktere immer packend über Wasser hält. Dabei verzichtet das Drehbuch löblich auf die obligatorische Amerikanisierung der östlichen Gepflogenheiten und versucht viel mehr, die westliche Kultur mit der Tibets zu verknüpfen, sie interagieren zu lassen: Wunderbar symbolisch in der beinahe ikonischen Szene festgehalten, in der Harrer und der Dalai Lama ihre Köpfe aneinander drücken, ihre Augen verschließen, die Zeit stillstehen lassen. Es ist ein Moment, in dem deutlich wird, dass beide Seelen eng miteinander umschlungen sind und auch nicht durch die größte Entfernung in Zukunft auseinander gerückt werden können. Darüber hinaus überwältigt „Sieben Jahre in Tibet“ durch sein famosen Setting wie Landschaftsfotografien: Die verbotene Stadt Lhasa wurde bis ins kleinste Detail rekonstruiert und die sanft mit Schnee bestäubten Bergpässe des Himalaya drohen den Bildschirm in ihrer Erlesenheit beinahe zu sprengen. Kino für die Sinne, für das Herz und durchaus auch für das Hirn.

7 von 10 nebelverhangenen Tempeln

von souli