Fakten:

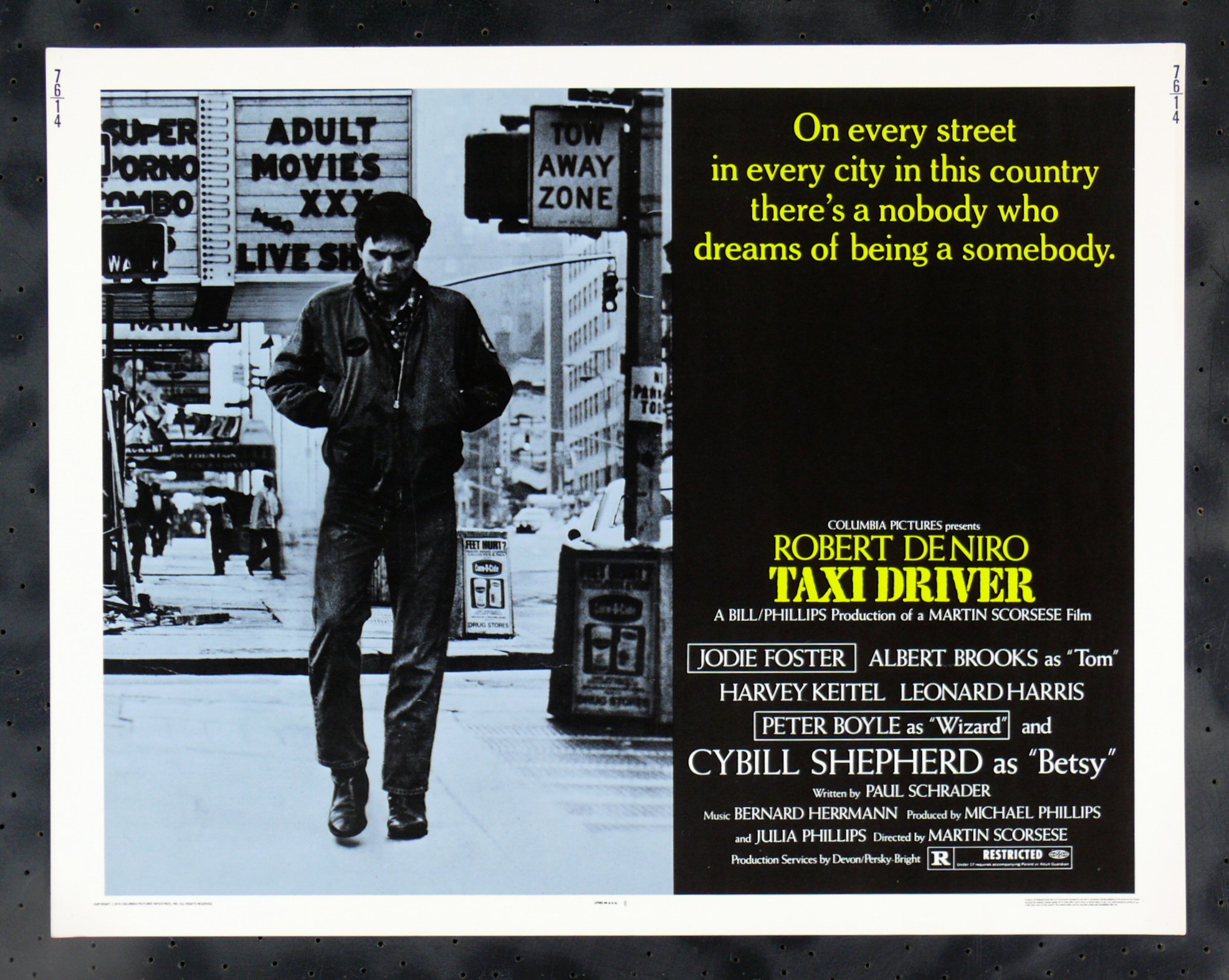

Taxi Driver

USA. 1976. Regie: Martin Scorsese. Buch: Paul Schrader. Mit: Robert DeNiro, Jodie Foster, Cybill Shepard, Harvey Keitel, Peter Boyle, Albert Brooks, Martin Scorsese, Leonard Harris u.a. Länge: 114 Minuten. FSK: freigegeben ab 16 Jahren. Auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Taxi Driver

USA. 1976. Regie: Martin Scorsese. Buch: Paul Schrader. Mit: Robert DeNiro, Jodie Foster, Cybill Shepard, Harvey Keitel, Peter Boyle, Albert Brooks, Martin Scorsese, Leonard Harris u.a. Länge: 114 Minuten. FSK: freigegeben ab 16 Jahren. Auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Story:

Vietnamveteran Travis Bickle kann nicht schlafen. Die Nacht nutzt er deshalb dafür als Taxifahrer Geld zu verdienen. Auf seinen Touren bekommt er es mit der ganzen menschlichen Bandbreite New Yorks zu tun. Als er sich in die Wahlkampfhelferin Betsy verliebt, scheint Travis Leben wieder so etwas wie einen Sinn zu bekommen.

Meinung:

Martin Scorsese („Departed – Unter Feinden“) entführt uns in die besudelten Straßen des 1970er Jahre New York City. Belebt und simultan zerstört vom asozialen Abschaum, der noch nicht im elendigen Sumpf der Metropole untergegangen ist. Die Kamera streift elegisch durch den schwarzen, verqualmten Strudel und saugt uns ein. Lässt uns zusammen mit Travis Bickle (Robert De Niro, „Wie ein wilder Stier“) auf einen kräftigen Regen warten, so stark, dass er das Gesindel und das Pack in seiner Erbärmlichkeit von den Straßen spült, um sie endlich zu reinzuwaschen. Der widerliche Gestank, der in der Luft steht, muss von einem unaufhaltsamen und gnadenlos fauchenden Orkan weggeblasen werden, damit auch wir uns in einer besseren Welt wiederfinden dürfen: Travis könnte dieser Orkan sein, ein in beharrlicher Massivität prustende Sturm.

Martin Scorsese („Departed – Unter Feinden“) entführt uns in die besudelten Straßen des 1970er Jahre New York City. Belebt und simultan zerstört vom asozialen Abschaum, der noch nicht im elendigen Sumpf der Metropole untergegangen ist. Die Kamera streift elegisch durch den schwarzen, verqualmten Strudel und saugt uns ein. Lässt uns zusammen mit Travis Bickle (Robert De Niro, „Wie ein wilder Stier“) auf einen kräftigen Regen warten, so stark, dass er das Gesindel und das Pack in seiner Erbärmlichkeit von den Straßen spült, um sie endlich zu reinzuwaschen. Der widerliche Gestank, der in der Luft steht, muss von einem unaufhaltsamen und gnadenlos fauchenden Orkan weggeblasen werden, damit auch wir uns in einer besseren Welt wiederfinden dürfen: Travis könnte dieser Orkan sein, ein in beharrlicher Massivität prustende Sturm.

|

| Wären Handys im Saal würde Travis die echte Wumme auspacken |

|

| Harten Tag gehabt: Travis hängt ab |

|

| Travis und Betsy - hat diese Beziehung eine Zukunft? |

Travis, und auch darin bewahrt sich „Taxi Driver“ eine packende Zwiespältigkeit, die unbedingt zum Austausch miteinander einlädt, ist kein Held, nicht im Ansatz. Hat er in der Zeit, in der wie ihn verfolgten, überhaupt etwas richtig gemacht? Ja, denn er hat gehandelt. Ob richtig oder falsch steht nicht zur Debatte. Erst einmal nicht. Er tat das, was viele Personen in höheren und einflussreicheren Positionen längst hätten tun sollen: Ein Zeichen setzen. Das mag sich reaktionär und weltfremd anhören, ist aber gewiss nicht die Tonalität, in der sich „Taxi Driver“ wohlfühlt. Die Themen sind zu brisant, um sie auf den kleinstmöglichen Nenner zu reduzieren, die Ausführungen des gesamten Filmes liegen zu schwer im Magen, als dass man sie in derartiger Undifferenziertheit munden lassen könnte. Wenn die letzten Minuten einen tiefen Krater in unser Inneres gerissen haben, lässt „Taxi Diver“ Raum zur freien Interpretation: Realität oder doch die ausgebaute Utopie des Travis Bickle? Eine Entscheidung, die dem Zuschauer selbst überlassen ist. Fakt ist allerdings: „Taxi Driver“ ist Kino in größtmöglicher Brillanz. Unvergleichlich und unerreichbar.

10 von 10 Gesprächen mit dem Spiegelbild

von souli