Fakten:

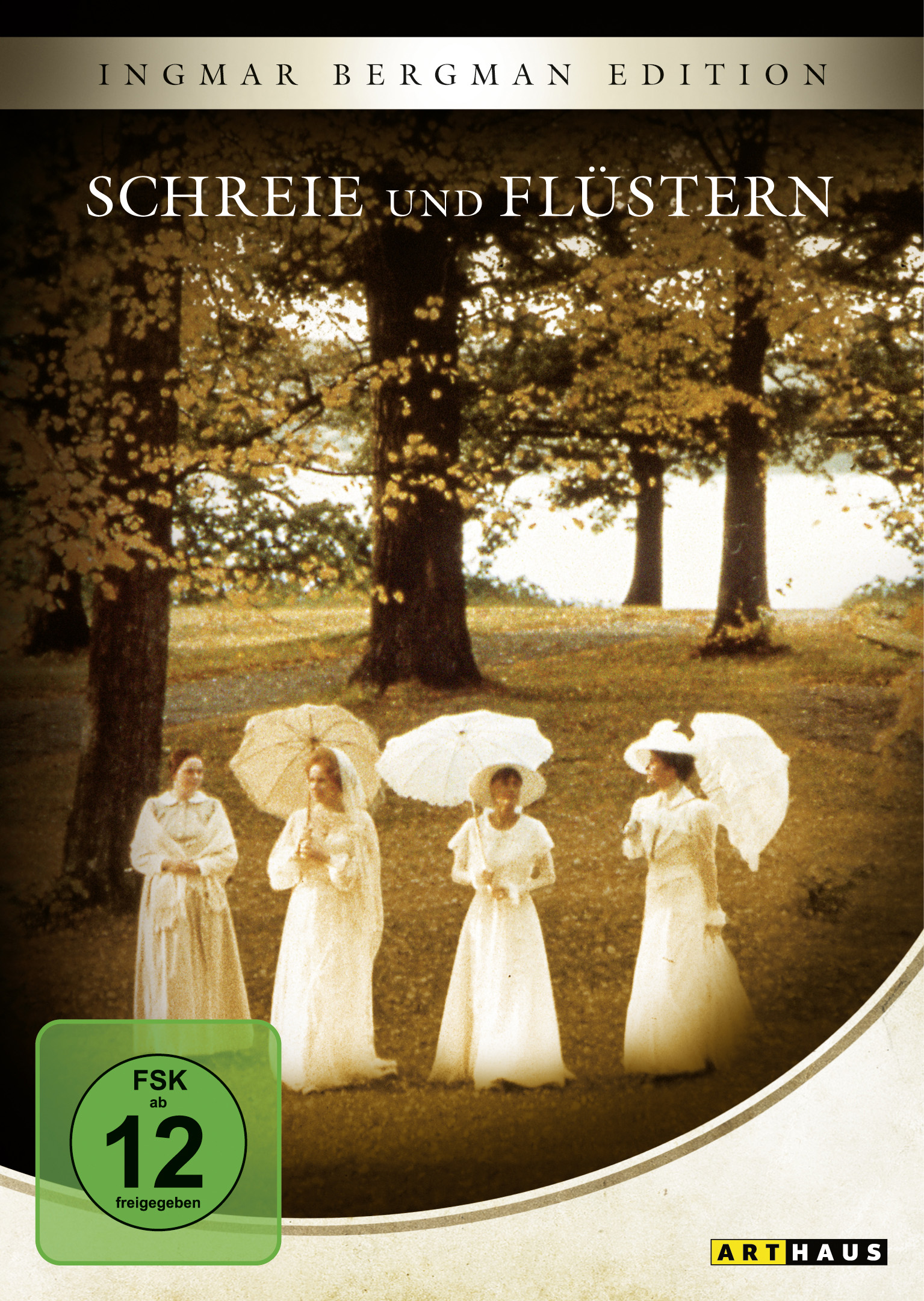

Schreie und Flüstern (Viskningar

och rop)

Schweden. 1972. Regie und Buch:

Ingmar Bergman. Mit: Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann, Erland

Jospehson u.a. Länge: 88 Minuten. FSK: freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD

erhältlich

Story:

Als Agnes nach einer langen

Krebserkrankung im Sterben liegt, kehren ihre beiden Schwestern Maria und Karin

in das imposante Herrenhaus der Familie zurück. Aufgrund der schwierigen

Vergangenheit misslingt es jedoch Beiden ihrer sterbenden Schwester Beistand zu

leisten. Während das ehemalige Heim bei den Schwestern bruchstückartige

Erinnerungen hervorruft, distanzieren sie sich zusehends voneinander. Nur das

gläubige Dienstmädchen Anna spendet Agnes Trost und Nähe.

Meinung:

Ingmar Bergman sagte einmal, dass

man sich jeden seinen Filme in schwarz-weiß vorstellen könnte, ausgenommen

„Schreie und Flüstern“. Wer diesen Film gesehen hat, wird die Aussage des

Regisseurs verstehen. Selten wurden Farben symbolträchtiger genutzt, selten

nahmen sie eine zentralere Rolle ein als hier. Durchaus untypisch für Bergman,

so drehte er doch einen Großteil seiner Filme in schwarz-weiß und legte dabei

nie übermäßigen Wert auf die farbliche Gestaltung seiner Werke (ausgenommen der

Belichtung). Das Innenleben seiner Charaktere stand bei ihm stets im

Vordergrund. Aufwendige psychologische Analysen und existentielle

Fragestellungen, die ein Verständnis des menschlichen Wesens zeigen, wie man es

nur sehr selten zu Gesicht bekommt. „Schreie und Flüstern“ ist ein guter Beweis

dafür, dass sich die optische und die inhaltliche Komponente jedoch in keinster

Weise gegenüberstehen. Vielmehr nutzt Bergman die Farben um das Innenleben der

Figuren sichtbar zu machen, auf einer unterbewussten Ebene greifbarer und

verständlicher als es durch bloße Schauspielerei oder Dialoge möglich wäre.

Eine wahre Meisterleistung, die wieder einmal zeigt warum Ingmar Bergman zu den

größten Regisseuren aller Zeiten gezählt wird.

|

| Kein schöber Anlass für das Wiedersehen. |

|

| Da ging wohl was daneben... |

"Schreie und Flüstern“ ist ohne

Zweifel ein großartiges Werk, welches selbst aus der mit Meisterwerken

bestückten Filmografie Bergmans heraussticht. Er macht es seinen Zuschauern

nicht leicht, denn „Schreie und Flüstern“ ist ein filmischer Kraftakt, der dem

Zuschauer alles abverlangt. Ein Alptraum in Rot und Weiß, der tief in die

Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt. Inhaltlich wie inszenatorisch gleichermaßen

herausragend schuf Bergman ein brachiales Werk, das trotz seiner

niederschmetternden Inhalte stets einen Funken Hoffnung behält.

9 von 10 schmerzhaften Erinnerungen

von Vitellone